掌静脉识别系统的技术原理探析

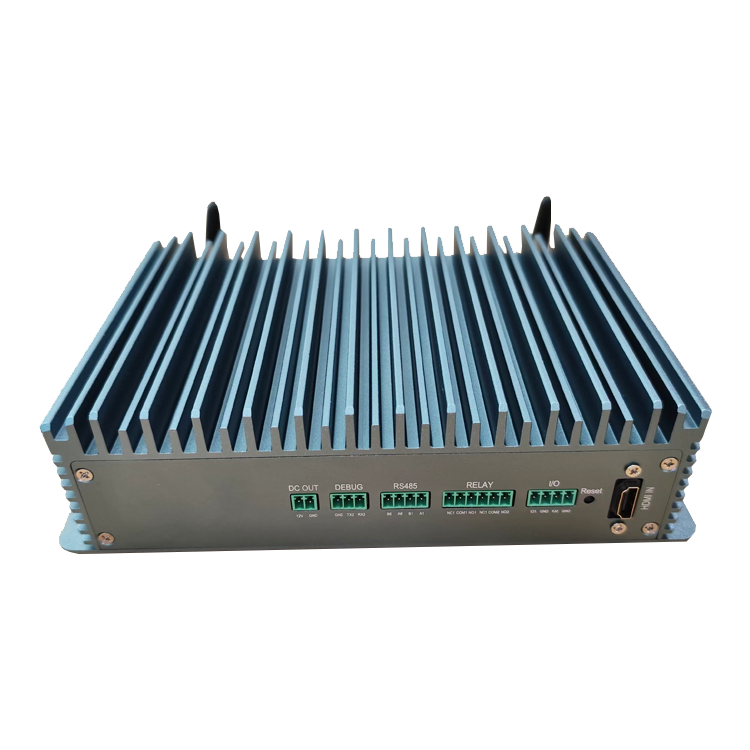

掌静脉识别作为一种新兴的生物识别技术,凭借其高精度和活体检测特性,在安全认证领域展现出显著优势。与指纹、人脸等传统生物特征识别方式不同,掌静脉识别依赖于人体内部血管分布模式,这一特征具有难以伪造、终身稳定等特点。其技术原理涉及光学成像、模式识别和生物特征学等多个学科的交叉应用。

1、红外成像与血管特征捕获

掌静脉识别系统的核心在于获取手掌内部静脉血管的分布图像。这一过程依赖于近红外光(NIR)成像技术。当波长为700-1000纳米近红外光照射到手掌时,血液中的血红蛋白会吸收特定波长的红外光,而周围组织则反射红外光。由于静脉血管中缺氧血红蛋白的浓度较高,其吸光特性与周围组织形成明显差异,使得静脉血管在图像传感器上呈现为深色纹理图案,而周围组织则显示为亮色区域。

成像系统通常采用850纳米波长的近红外LED阵列,该波长在血红蛋白吸收特性和组织穿透性之间达到最佳平衡。高分辨率CMOS或CCD图像传感器负责接收反射光信号,并将其转换为数字图像。为确保图像质量,系统还集成了环境光抑制技术和自动曝光控制机制,以应对不同环境光照条件的挑战。

2、图像预处理与特征提取

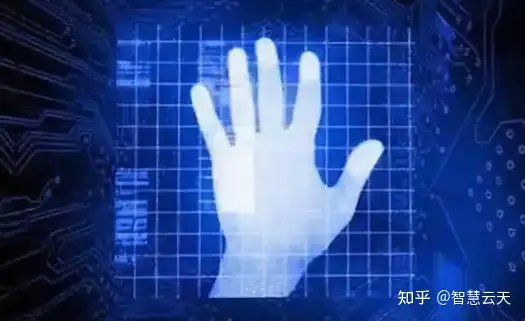

获取原始静脉图像后,系统需进行一系列预处理操作以增强有用信息。首先采用高斯滤波和中值滤波算法消除图像噪声,提高信噪比。随后通过对比度受限的自适应直方图均衡化(CLAHE)技术增强血管与背景的对比度,使血管轮廓更加清晰。

特征提取阶段采用方向编码和纹理分析相结合的方法。主流算法包括:

- 最大曲率法:通过计算图像曲率极值点来追踪血管中心线

- 重复线跟踪法:模拟血管走向模式,记录分叉点和终止点

- 基于神经网络的特征学习:利用卷积神经网络自动学习血管纹理的深层特征

这些方法将掌静脉图像转换为包含血管宽度、走向、分叉点坐标等信息的特征向量,通常以二进制模板形式存储,既保护原始生物特征隐私,又减少存储空间需求。

3、模式匹配与识别决策

识别阶段采用模式匹配算法将提取的特征与数据库中已注册模板进行比对。相似度计算通常基于以下方法:

- 点模式匹配:比较血管分叉点和终止点的空间分布关系

- 纹理特征匹配:使用Gabor滤波器组提取方向纹理特征并进行相似度计算

- 深度学习匹配:采用Siamese网络结构直接学习特征向量间的映射关系

系统通过设定动态阈值来判定匹配结果,该阈值根据安全等级要求和应用场景灵活调整。为提高识别精度,多数系统还会融合手掌几何特征(如长宽比、指根位置等)进行多模态认证。

4、安全防护与防伪机制

掌静脉识别天然具备活体检测优势,因为只有流动血液才能呈现静脉模式。系统通过检测血管脉动、血液流动引起的微弱信号变化来确认生物体活性,有效防止照片、模型等伪造攻击。此外,特征模板采用非可逆加密算法存储,即使数据库泄露也无法还原原始静脉图像。

现代系统还引入了多光谱成像技术,通过分析不同波长红外光下的血管吸收特性,进一步增强了防伪能力。一些高端设备甚至能够监测血氧饱和度变化,为活体检测提供双重保障。

掌静脉识别技术因其高准确性、强防伪能力和非接触式操作优势,在金融支付、门禁控制、医疗认证等领域得到广泛应用。随着传感器小型化和算法优化持续推进,这一技术正朝着更高精度、更低成本的方向发展,有望成为下一代生物识别认证的主流方案。